お口の健康は、全身の健康の第1歩

セルフケア+プロケアで一生健康な歯を!

近年、歯科医療は、「治療」から「予防」へと大きく変化しています。これは、歯周病やむし歯を未然に防ぐことで、健康な歯を長く保ち、全身の健康にも良い影響を与えるという考えに基づいています。

予防に最も効果的なのは、毎日のセルフケアと定期的なプロケアのサイクルを習慣化することです。

歯科健診(無料・年1回)

歯周病・むし歯のチェック/前歯表面のクリーニング/歯科保健指導 など

毎日のセルフケア

- 毎日の歯磨き

- 補助具等での清掃 など

継続的な

口腔ケア

定期的なプロケア ※

- 歯石除去

- セルフケアの指導 など

※保険診療(本人負担3割)

なぜプロケアが必要なのか

歯周病やむし歯は、初期段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行してしまうことがあります。また、付着してしまった歯石は、ご自身では取れません。しかし、プロケアを受診することで、これらの問題を早期に発見し、重症化を防ぐことが可能です。具体的には、3~6か月に1回程度、かかりつけの歯科医院に通い、歯石除去や歯面清掃、ブラッシング指導などをしてもらいましょう。

プロケア

歯周病やむし歯になってから受診では遅いのです!たまった歯石は、セルフケアでは取り除けません。

プロの手を借りて、定期的に口の中をすっきりさせれば、カラダも健康です。

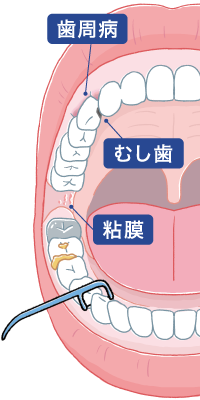

歯周病やむし歯のチェック

歯周病やむし歯がないかをチェックする。

詰め物やブリッジに不具合がないかなども確認。

口の中の粘膜をチェック

体調が原因で口の中の粘膜に炎症が起こる場合がある。また口腔がんの多くは口の中の粘膜にできるため、異常がないか確認。

歯のクリーニング

歯と歯の間や歯周ポケットにたまったプラークや歯石を除去する。

★最重要★

セルフケアではなかなかとりきれないことは、プロにやってもらいましょう!

歯みがきの指導

受診者の口の中の状態に合ったセルフケア方法や、歯ブラシや歯間ケア用品の選び方などをアドバイス。

セルフケア

セルフケアの基本は毎日のブラッシング。1日3回、夕食後や就寝前は、歯間ブラシなどを使いながら10分程度丁寧にみがきましょう。

目的は、歯を「みがく」というよりも歯に付着したプラークと食べかすをしっかり取り除くことです。

歯と歯の間の「歯間ケア」も忘れずにやっておきましょう。

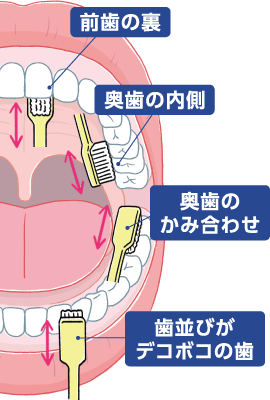

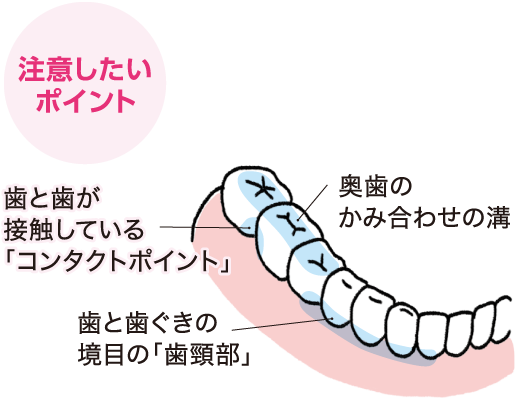

正しいみがき方

前歯の裏

歯ブラシを縦にあて、縦方向に動かす。

奥歯の内側

口を大きく開き、歯ブラシを斜めに入れてみがく。

奥歯のかみ合わせ

かみ合わせの面のくぼみに、毛先を水平にあてる。

歯並びがデコボコの歯

歯ブラシを縦にあて、1本ずつ縦方向に動かす。

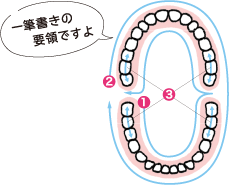

みがき残しをなくすため、みがく順番を

決めよう!

- 例

-

- 裏側を下から上

- 表側を上から下

- 奥歯

歯ブラシは軽く握り、細かく動かす

1本の歯につき20回以上を目安に、歯ブラシを左右に1〜2mmほど微振動するのがコツ。

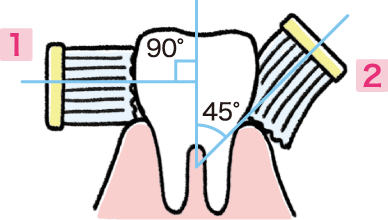

全体みがき

歯のすべての面に対しブラシを直角にあててsみがきます。

奥歯の一番後ろの面は、みがき残しが多いのでとくに意識してみがきましょう。

歯周病予防みがき

歯ブラシを斜め45度にあて、歯と歯肉の境目もブラッシングします。

力を入れず、もっとも汚れがたまりやすい歯周ポケットに毛先が入り込むようにしてこまかく振動させます。

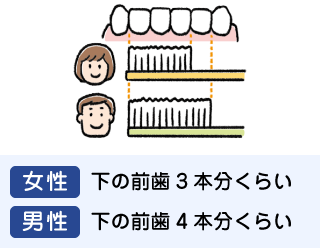

歯ブラシの選び方

奥歯までみがける

やや小さめのヘッド

毛先は平らで、歯肉を

痛めにくいやわらかめ

毛は衛生的なナイロン製

裏から毛先が見える

くらい広がったら交換

(1ヵ月に1本程度)

歯間ケアも忘れずに

どうしても磨ききれない歯間は、歯間ブラシを使いましょう。

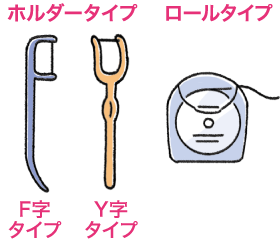

デンタルフロス

隙間が狭い部分に使いましょう。

タイプがいろいろあるので、使いやすいものを選びましょう。

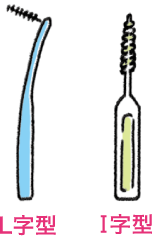

歯間ブラシ

隙間が広い部分に使いましょう。

歯間の開きに合わせサイズ展開しているので、自分に合ったものを選びます。

洗口液

医薬部外品を選び、歯みがき後に使うと、むし歯予防効果が期待できます。

液体歯みがき

歯みがき剤なので、ブラッシングをして使用します。

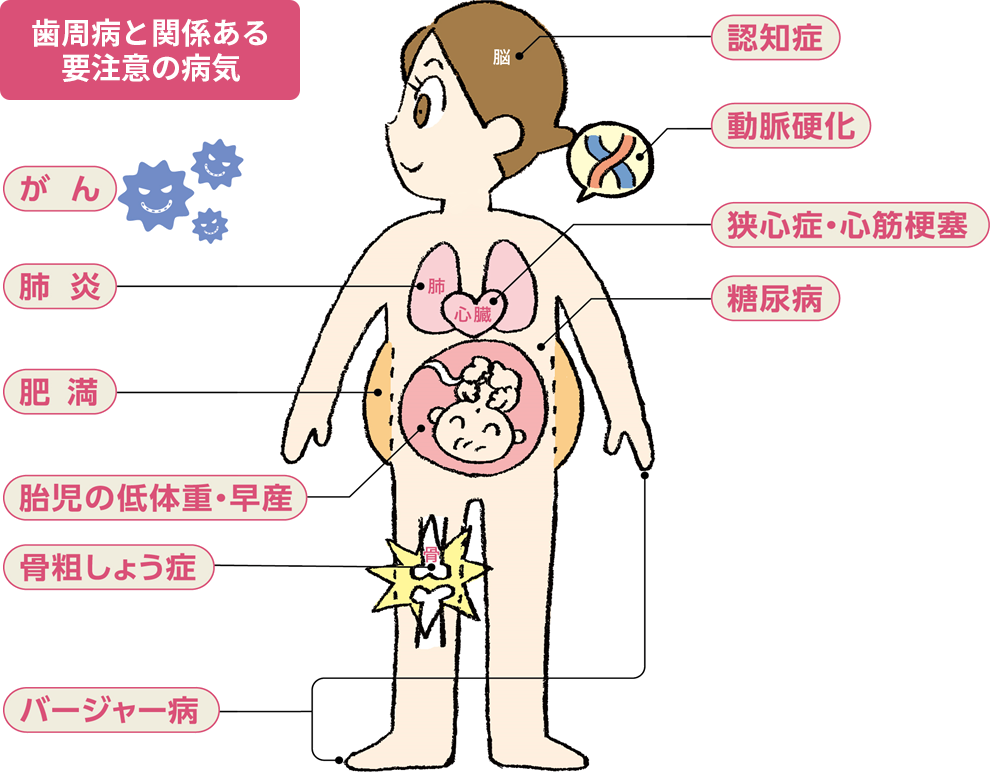

歯周病で高まる病気のリスク

お口の健康は、全身の健康と深く関わっています

口腔内の健康は全身の健康と密接に関わっており、歯周病は、糖尿病や心疾患などの全身疾患のリスクを高めることが知られています。

なぜ歯周病が全身疾患?

くわしく見てみよう

糖尿病

歯周病菌や炎症性物質は血糖コントロールを難しくし、糖尿病は免疫の低下から歯周病を悪化させるなど、お互いに大きな悪影響があります。

認知症

歯周病菌や炎症性物質が血流から脳に影響を与え、認知症リスクを高めます。特にアルツハイマー型認知症との関連が深いです。

狭心症・心筋梗塞

歯周病菌や炎症性物質が血管に悪影響を与え、動脈硬化を促進します。これが心臓や脳の病気のリスクを高めます。

肺炎

歯周病菌が唾液や食べ物とともに誤嚥されると、肺で感染を引き起こし肺炎となります。高齢者はとくに注意が必要。

肥満

歯周病の慢性的な炎症が、インスリン抵抗性や脂質異常を悪化させます。また、反対にメタボが歯周病リスクを高めるため、相互管理が重要。

骨粗しょう症

加齢やホルモンの影響で骨密度が低下し、骨がもろくなる病気。特に高齢者に多く、骨折のリスクが高まるため注意が必要です。

バージャー病

喫煙が主な原因とされる血管炎で、手足の血流が悪化し壊死の恐れも。喫煙は歯周病のリスクも高めるため、禁煙が健康維持の鍵になります。

女性

胎児の低体重・早産

歯周病菌や炎症性物質が血流を通じて母体に影響し、子宮収縮を促進することで早産や低体重児出産のリスクを高めます。